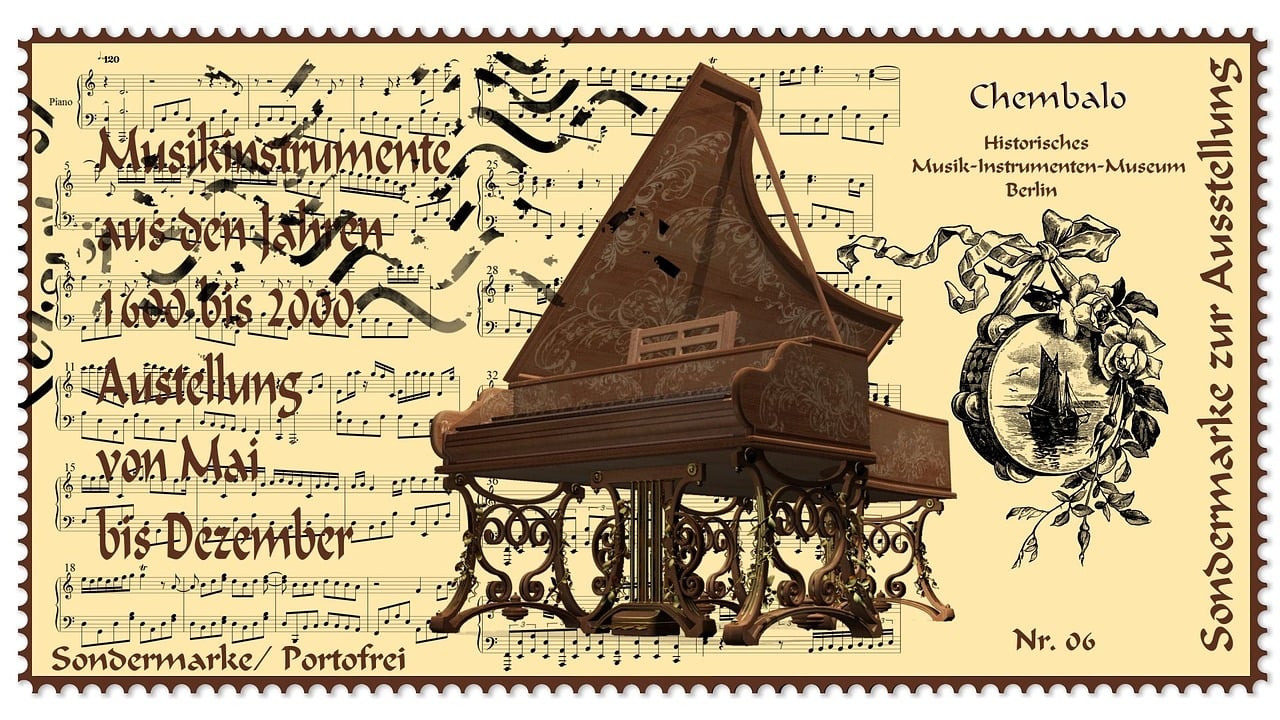

Das traditionelle deutsche Cembalo fasziniert Musikwissenschaftler und Instrumentenbauer gleichermaßen durch seine einzigartige Bauweise und seinen charakteristischen Klang, der tief in der Kulturgeschichte verankert ist. Seit Jahrhunderten zieht es Musiker in seinen Bann, nicht zuletzt dank der sorgfältigen Handwerkskunst, die bei der Herstellung dieser Klaviaturinstrumente angewandt wird. Das Zusammenspiel von Architektur, Materialwahl und Mechanik offenbart eine Vielzahl von Geheimnissen, die das Cembalo nicht nur zu einem seltenen Kunstwerk, sondern auch zu einem lebendigen Zeugnis barocker Klangästhetik machen.

Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das Zusammenspiel zwischen der historischen Überlieferung um bedeutende Meister wie Hubert Ruckers und Johann Heinrich Silbermann, die mechanischen Herausforderungen bei der Konstruktion des Zupfinstruments und den musiktheoretischen Aspekten, die das Cembalo in der deutschen Barockmusik so unverzichtbar machten. Innovative deutsche Cembalobauer wie Neupert, Ammer, und Sassmann haben diese Tradition weiterentwickelt und pflegen das typische Klangbild sorgfältig, während zugleich moderne Erkenntnisse die Präzision in Bau und Stimmung optimieren. Im Folgenden werden verschiedene Facetten des Baus erläutert, von den mechanischen Grundlagen über die Wahl der Materialien bis hin zur ästhetischen und akustischen Gestaltung.

Die komplexe Mechanik und Tonerzeugung im traditionellen deutschen Cembalo

Das Herzstück jedes Cembalos ist die Tonerzeugungsmechanik, die es von anderen Tasteninstrumenten unterscheidet. Im Gegensatz zum Klavier, bei dem Hämmer die Saiten anschlagen, werden beim Cembalo die Saiten durch kleine Kiele – dünne, dornförmige Plektren – angerissen. Diese Kiele sind beweglich in sogenannten Springern befestigt, die wiederum von den Tasten nach oben gedrückt werden. Entscheidend ist dabei, dass der Anschlag die Tonlautstärke nicht beeinflusst, was typisch für das Cembalo ist und es klanglich einzigartig macht.

Um den komplexen Ablauf zu verstehen, betrachet man die Mechanik in mehreren Schritten:

- Aufwärtsbewegung der Taste: Die Taste bewegt einen Springer, welcher den Kiel gegen die Saite drückt und sie dadurch anreißt.

- Tonbildung: Da der Kiel die Saite direkt zupft, entsteht ein hell klingender, obertonreicher Ton, der besonders in der Barockzeit geschätzt wurde.

- Rückbewegung bei Loslassen: Der Springer fällt zurück und der Filz-Dämpfer berührt die Saite, wodurch der Ton abrupt endet.

In der Praxis erlaubt diese Mechanik dem Spieler eine sehr differenzierte Artikulation und Agogik, die entscheidend den musikalischen Ausdruck prägt. Spitzentechniker wie Rudolf Richter und Jürgen Ammer haben im 20. Jahrhundert diese Mechanik mit feinstem Werkzeug und moderner Fertigungstechnik perfektioniert, ohne die traditionelle Funktionsweise zu verändern.

Eine interessante Besonderheit traditioneller deutscher Cembali ist die häufige Ausstattung mit zwei Manualen und mehreren Registern. Diese Register ermöglichen verschiedenartige Klangfarben, da zum Beispiel unterschiedliche Saitenlagen wie Achtfuß und Vierfuß angesprochen werden können. Das macht die Spieltechnik vielseitig und erlaubt die simulation von Lautenzügen, die das Zupfen einer Laute nachahmen können. Dieses Klangspektrum wird auch heute als unverzichtbares Kennzeichen eines authentischen deutschen Cembalos angesehen.

| Element | Funktion | Besonderheiten |

|---|---|---|

| Kiel | Zupfen der Saite | Dornförmig, meist aus Federkiel oder Kunststoff |

| Springer | Bewegt den Kiel nach oben | Bewegt sich mit der Taste, erlaubt Rückstellen |

| Filz-Dämpfer | Dämpft die Saite beim Loslassen | Verhindert Nachklingen |

| Manuale | Steuerung der Tonhöhe | Oft zwei Manuale mit unterschiedlichen Registern |

Technische Herausforderungen und Lösungen

Das präzise Zusammenspiel der Mechanik verlangt exakte Maßarbeit. Kleine Ungenauigkeiten können dazu führen, dass Saiten nicht korrekt angezupft werden oder Dämpfer ungewollt klingen. Der Bau ist daher nicht nur eine Kunst, sondern auch eine technische Herausforderung, die ständige Innovation und Anpassung an unterschiedliche Holzarten und Saitenqualitäten braucht.

Angesichts der komplexen Filtermechanik der Zupfkontakte spielen die Baugrößen und die Saitenlänge eine große Rolle. Berühmte deutsche Cembalobauer wie der Meister Klopp haben mit ausgeklügelten Justierungen und individuell angepassten Federsystemen entscheidende Verbesserungen eingeführt, die noch heute in Werkstätten wie bei Neupert angewandt werden.

Materialwahl und handwerkliche Bauweise bei deutschen Cembali: Tradition trifft Innovation

Der Weg zum perfekten Klang eines deutschen Cembalos führt über die exakte Auswahl der Baumaterialien und deren Verarbeitung. Historisch wurden für den Bau verschiedene Holzarten verwendet, welche je nach Region und Epoche variierten. Die berühmten Hubert Ruckers beispielsweise nutzten im 17. Jahrhundert vorzugsweise hochwertige Hölzer wie Nussbaum, die unter anderem im französischen Raum als Standard galten. In Deutschland dominierte das helle Weichholz, das den Instrumenten eine einzigartige Resonanz und Akustik verleiht.

Moderne Nachbauer wie die Manufakturen von Neupert, Ammer oder Sassmann achten sorgfältig darauf, nur beste Materialien zu verwenden, die den historischen Vorbildern entsprechen. Dabei wird besonderes Augenmerk auf folgende Kriterien gelegt:

- Holzauswahl: Leichte, aber stabile Hölzer wie Fichte oder Ahorn für Klangbretter und Resonanzkörper.

- Saitenmaterial: Traditionell aus Eisen oder Messing, je nach gewünschtem Klangcharakter.

- Bauweise: Dünnwandige Korpusgestaltung zur Förderung der Klangentfaltung, wie beim klassischen Ruckers-Original.

Die handwerkliche Kunst beschränkt sich jedoch nicht nur auf das Holz: Auch die Fertigung der mechanischen Bauteile aus Holz und Leder erfordert massive Expertise. Die historische Bauweise mit handgefertigten Kielen und dem filigranen Springer-Spielwerk steht oft im Spannungsverhältnis zur industriellen Produktion, wird aber insbesondere von traditionellen Werkstätten weiterhin hoch gehalten.

Eine Besonderheit ist der Bau von Cembali in „Kastenbauweise“ im Gegensatz zu den spinetartigen Instrumenten mit quer liegenden Saiten. Diese Form fördert die Klangprojektion nach außen und wird von deutschen Instrumentenbauern bevorzugt.

| Material | Einsatzbereich | Bedeutung für Klang und Stabilität |

|---|---|---|

| Fichte | Klangboden | Hochwertige Resonanz, lichte Textur |

| Ahorn | Rahmen und Gehäuse | Robust, sorgt für Langlebigkeit |

| Eisen/Messing | Saiten | Bestimmt Klangfarbe und Lautstärke |

| Leder | Mechanische Teile (Dämpfung) | Verhindert unerwünschte Geräusche |

Rolle der Akustik im Bauprozess

Die Akustik spielt eine zentrale Rolle bei der Materialwahl. Handwerker wie Sperrhake und Klopp verwenden gezielte Tests und akustische Messungen, um das ideale Zusammenspiel zwischen Resonanzkörper und Saitenspannung zu erreichen. Jedes Holz reagiert unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Tonanforderungen, weshalb tägliche Änderungen im Klima eine wichtige Herausforderung darstellen.

Historische Entwicklungen und kulturelle Bedeutung des deutschen Cembalos

Das traditionelle deutsche Cembalo ist ein Produkt einer langen Entwicklungsgeschichte, die von der Renaissance bis in die Blütezeit des Barock reicht. Es ist eng verbunden mit Komponisten wie Johann Sebastian Bach, deren Werke das Instrument maßgeblich beeinflussten.

Eine wichtige Rolle spielte Hubert Ruckers, dessen Instrumente im 17. Jahrhundert sowohl durch Klangqualität als auch durch technische Innovationen Maßstäbe setzten. In der Tradition von Johann Heinrich Silbermann wurde die Mechanik weiter verfeinert, um den Anforderungen der sich wandelnden Musik gerecht zu werden.

Im 18. Jahrhundert prägte der Berliner Cembalobauer Mietke die deutsche Bauweise durch Instrumente, die Bach selbst schätzte und empfahl. Die Verbindung zu Komponisten wie Georg Friedrich Händel und später Mozart verdeutlicht, warum das Cembalo bis in die Klassik hinein eine zentrale Stellung im musikalischen Alltag hatte.

- Hubert Ruckers – Begründer einer Schule des Cembalobaus

- Johann Heinrich Silbermann – Präzisierung der Mechanik und Klangästhetik

- Michael Mietke – Hauptlieferant am Brandenburgischen Hof

- Cembalo in der Oper und Continuo-Spielpraxis

Ab Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Cembalo langsam vom Hammerklavier verdrängt. Dennoch blieb es durch historische Aufführungen und das Engagement von Musikern wie Wanda Landowska weiterhin präsent. Die Manufaktur Neupert hat mit ihrer Forschung (Quelle Neupert) die Tradition des deutschen Cembalobaus bewahrt und modern interpretiert.

| Epoche | Entwicklung | Bedeutende Persönlichkeiten |

|---|---|---|

| Renaissance | Beginn des Cembalobaus | Hubert Ruckers |

| Barock | Blütezeit mit komplexer Mechanik | Johann Heinrich Silbermann, Johann Sebastian Bach |

| 18. Jahrhundert | Neuausrichtung am Brandenburgischen Hof | Michael Mietke |

| 20. Jahrhundert | Historische Wiederbelebung | Wanda Landowska, Neupert |

Musikalische Interpretation und Klangcharakteristik: Warum das traditionelle deutsche Cembalo unvergleichlich ist

Der Klang eines traditionellen deutschen Cembalos ist unverkennbar und hat tiefgreifenden Einfluss auf die Interpretation der Barockmusik. Anders als das Klavier erzeugt es keinen dynamischen Tonverlauf, sondern lebt von Obertonreichtum und klarem Anschlag.

Der Klangcharakter wird maßgeblich durch die Bauweise beeinflusst, insbesondere durch die Saitenlänge, das Material der Kiele und die Resonanz des Holzes im Korpus. Dies führt zu einem Klang, der gleichzeitig brillant, lebendig und detailreich ist. Viele Komponisten wie Johann Jakob Froberger und Georg Friedrich Händel nutzten diese Klangfarbe bewusst, um Atmosphäre und Ausdrucksstärke zu verstärken.

- Obertonreiche Klangstruktur: typisch für das Zupfinstrument mit Klaviatur

- Registervielfalt: Einstellbare Saitenlagen ermöglichen Klangfarbenwechsel

- Artikulation und Agogik: musikalische Gestaltung durch Anschlag und Bewegung

- Simulation von Lautenzug: zarte und kristalline Klangvariationen

Professionelle Cembalobauer wie Harald Vogel haben gezeigt, dass das Instrument trotz seiner Einschränkungen an Dynamik eine enorme Ausdruckspalette besitzt. Die Musikschule Hirsch (Quelle Musikschule Hirsch) weist darauf hin, dass gerade die Kombination aus Klang und Spielfähigkeit das Cembalo zu einem unverzichtbaren Instrument für historische Aufführungspraxis macht.

Interpretative Herausforderungen für Musiker

Das Fehlen dynamischer Lautstärkeschwankungen erfordert von Cembalisten eine andere Herangehensweise als beim Klavierspiel. Die Betonung wird mit der Fingertechnik und Phrasierung gestaltet, was viel Übung und ein tiefes Verständnis erfordert. Gleichzeitig eröffnet das Cembalo Freiräume für eine lebendige, agile Interpretation, die in der modernen Aufführungspraxis zunehmend wertgeschätzt wird.

Meisterfamilien und moderne Werkstätten: Werden die Geheimnisse des deutschen Cembalobaus bewahrt?

Tradition und Innovation gehen im deutschen Cembalobau Hand in Hand. Familienbetriebe und spezialisierte Werkstätten haben sich über Generationen hinweg dem Erhalt und der Weiterentwicklung dieses faszinierenden Instruments verschrieben. Die Verbindung von historischer Baukunde und moderner Präzisionsarbeit ermöglicht einmalige Instrumente mit authentischem Klang.

Die Familie Neupert gilt als Inbegriff für Qualität und Tradition im deutschen Cembalobau. Rudolf Richter und Jurgen Ammer sind aus dieser Werkstatt hervorgegangen und führten die Weiterentwicklung mit eigener Handschrift fort. Ebenso zeigen sich Unternehmen wie Sassmann, Sperrhake oder Klopp als wichtige Akteure, die traditionelle Bauweisen pflegen, aber auch neue Standards in Stahlmechanik und Softwaregestützter Feineinstellung setzen.

- Neupert: Langjährige Erfahrung, Verknüpfung von Tradition und Innovation

- Sassmann und Sperrhake: Meisterhafte Handwerkskunst im Detail

- Klopp: Moderne Technologie trifft auf alte Baukunst

- Harald Vogel: Vermittlung von Wissen und Interpretation

Die Ausbildung junger Instrumentenbauer sowie die Dokumentation von historischen Bauplänen sind zentrale Anliegen moderner Werkstätten. So sichern sie die traditionellen Geheimnisse und geben sie an kommende Generationen weiter. Die intensive Forschung, wie sie z.B. auf Total Baroque veröffentlicht wird, fördert das Verständnis und die Wertschätzung für diese Instrumente innerhalb der Musikszene 2025 und darüber hinaus.

Zeitstrahl der deutschen Cembalobau-Tradition

Die enge Zusammenarbeit von Musikern und Handwerkern, gepaart mit fundiertem Wissen um Geschichte und Technik, macht das traditionelle deutsche Cembalo zu einem lebendigen Instrument, das die Musik von gestern und heute gleichermaßen beflügelt. Aus diesem Zusammenspiel entstehen Instrumente, die klanglich und spieltechnisch Maßstäbe setzen und die Geheimnisse ihrer Entstehung mit jeder Note offenbaren.

Erhaltung durch Bildung und Forschung

Ein nachhaltiger Erhalt des Cembalobaus gelingt nur durch gezielte Ausbildung und Forschungsarbeit. Die Zusammenarbeit zwischen Musikhochschulen, wie sie von Jürgen Ammer gefördert wird, und den Werkstätten von Neupert und Sassmann, sichert eine lebendige Zukunft. Dabei sind auch digitale Archive und neue Publikationen wichtige Ressourcen, um die komplexen Bauweisen zu dokumentieren und zugänglich zu machen.

Instrumentenpflege und Restaurierung

Für die lange Erhaltung eines Cembalos sind regelmäßige Wartung und fachkundige Restaurierung unerlässlich. Die Werkstätten um Rudolf Richter und Hubert Ruckers bieten Spezialwissen, das die klangliche Substanz bewahrt und das Instrument in seinem ursprünglichen Zustand erhält. Das schließt den Austausch von Kielen, die Feinjustage der Mechanik sowie die Pflege der empfindlichen Holzteile ein.

Häufig gestellte Fragen zum traditionellen deutschen Cembalobau

- Welches Holz ist am besten für den Bau eines deutschen Cembalos geeignet? – Traditionell wird Fichte oder Ahorn für Klangboden und Rahmen verwendet, da diese Hölzer eine hervorragende Resonanz mitbringen.

- Wie beeinflussen die Register den Klang des Cembalos? – Register schalten unterschiedliche Saitenlagen zu, wodurch sich Klangfarbe und Lautstärke variieren lassen.

- Warum spielt die Mechanik eine so große Rolle für den charakteristischen Klang? – Die Mechanik steuert das Anreißen der Saiten mit Kielen präzise und beendet den Ton mit Filzdämpfern, was den typischen Klang erzeugt.

- Wie wird die traditionelle Bauweise heute bewahrt? – Durch spezialisierte Werkstätten, Ausbildung und historische Forschung, wie von Neupert und Sassmann umgesetzt.

- Welche Komponisten sind besonders mit dem Cembalo verbunden? – Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Johann Jakob Froberger sind einige der wichtigsten Persönlichkeiten.